通过对相关领域现有研究成果进行总结,重新表述针刀治疗的理论依据和治疗作用。人体软组织具有重要地位,软组织纤维化和增生、肥厚等多种原因能够使软组织发生相对运动障碍、张力增高、长度缩短、腔隙内压增高等改变。这些改变既可加剧软组织本身病变,又可直接或者间接作用于骨关节、神经、血管或者其他组织器官,参与众多疾病的发病过程。针刀治疗作用主要为软组织松解减压和损毁作用。针刀治疗的实质是经皮微创的软组织松解术,主要通过对软组织的穿刺、小范围切开和小范围钝性分离,解除病变软组织对神经、血管、骨关节的影响,达到治病目的。针刀治疗除了具有软组织松解作用之外,还有类似毫针的针刺效应。毫针针刺能够通过人体神经-内分泌-免疫系统双向调节人体各个器官的功能,属于整体调节。

随着针刀疗法的不断发展,揭示针刀疗法作用机制的基础研究必将展开。基于此,对导师朱汉章教授及各家的研究成果进行总结和整理,以新学说的形式重新表述针刀治疗的理论依据。

该学说充分重视软组织的重要地位,认为软组织纤维化和增生、肥厚等适应性改变等多种原因能够使软组织发生长度缩短、相对运动障碍、张力增高、腔隙内压增高等改变。这些改变既可加剧软组织本身病变,又可直接或者间接作用于骨关节、神经、血管或者其他组织器官,参与多种疾病的发病过程。

如下所示:

在此学说的指导下,采用针刀微创软组织松解术,通过对病变软组织的切开解除对骨关节、神经和血管或者其他组织器官的影响,达到治疗目的。

1问题的提出

问题1:针刀治疗的理论依据是什么?

针刀治疗来源于民间疗法,长期以来一直

作为一种治疗技术存在,并且在临床推广较快,近年在骨科、疼痛科、康复科、肛肠科、整形外科等都有所应用。如果一种治疗技术能够长期存在,那么就必然存在与之相适应的理论依据,但是一直以来人们极少探讨针刀治疗的理论依据。明确针刀治疗的理论依据,对于拓展针刀治疗适应证有重要意义。

问题2:针刀治疗的效应是什么?

一般观点认为,针刀治疗作用既包括手术刀对软组织的切开松解作用,也包括类似毫针针刺时产生的针刺效应,针刀治疗作用是二者的统一,因此有人为了刻意追求针刺效应而使用针刀刺激穴位,从而产生安全隐患。阐明针刀治疗效应,有利于规范针刀治疗操作,减少意外事故的发生。

2问题的讨论

2.1软组织的临床意义

软组织的重要地位:软组织指皮肤、皮下浅深筋膜、肌肉、肌腱、腱鞘、韧带、关节囊、滑膜囊、椎间盘、周围神经血管等组织。软组织遍布全身,几乎包含了除去内脏、骨、毛发、指甲以外所有的组织,质量可达人体质量的一半以上。软组织具有多种功能,能够产生或者协助运动、能够维持关节稳定性、能够保护神经和血管,软组织出现改变可能产生严重的危害。

软组织异常改变:软组织纤维化、增生、肥大等各种病理变化可导致软组织各方面性质的改变,其中与针刀治疗相关的有长度缩短、相对运动障碍、张力增高、腔隙内压增高,在此姑且将上述4种改变称为“机械性质”改变。

例如瘢痕挛缩最终表现为软组织长度缩短、张力增高或者两者同时出现,例如跟腱挛缩表现为跟腱长度缩短,斜角肌挛缩可表现为张力增高;瘢痕粘连可限制病变软组织与周围结构的相对运动;增生、肥大、组织水肿等可以增加腔隙内压力,例如竖脊肌代偿性肥大可增加腰骶部骨筋膜间隔内压力。上述软组织“机械性质”变化非常多见,可出现于几乎所有可累及软组织的疾病当中。

2.2软组织“机械性质”改变的危害

对局部的作用:肌疼痛可反射性的引起肌紧张,肌紧张又使代谢产物潴留,加重肌疼痛,形成恶性循环,长期恶性循环必然引起肌纤维化。软组织纤维化又可增加局部张力,阻碍微循环,引起疼痛,因此软组织疼痛与局部张力增高有关。

慢性骨筋膜间隔综合征是持续性的骨筋膜间隔内压增高导致的骨骼肌慢性缺血性损害。骨筋膜间隔结构坚韧,容易出现内部压力升高的现象。实验结果显示当骨骼肌内压持续高达1.64kPa时,即可发生慢性骨筋膜间隔综合征[1]。该病可出现肌纤维缺血、坏死及纤维化,发生腰痛,也可刺激穿经此筋膜室的腰神经后支,引起放射痛[2]。白跃宏等[3]认为大部分软组织所致下腰痛是由腰骶部慢性骨筋膜间隔综合征所致,并且手术减压效果极佳[4]。

对外周的作用:众所周知,软组织损伤的并发症包括营养性紊乱引起的肌萎缩、韧带松弛引起的关节不稳定、损伤性关节炎、关节周围骨化、关节内游离体等。据此分析认为,软组织“机械性质”改变不仅能够加重损伤局部病变,更重要的是通过对邻近的神经、血管、骨关节等组织器官产生影响,参与多种疾病的发病过程。

对神经和血管的卡压:人体周围神经和血管走行于软组织或者软组织与骨构成的通道中,通常情况下该通道容纳并限制它们的活动,并提供保护作用。但是当通道内压力增高时,可刺激神经和血管。

广义的周围神经卡压综合征是指周围神经在其行程中任何一处受到卡压而出现感觉、运动等功能障碍[5]。可因骨纤维管狭窄、软组织增生、肥厚、粘连而使经过该处的周围神经被挤压,引起血液循环障碍,造成不同程度的感觉及运动功能障碍。目前教科书列举的周围神经卡压综合征的种类很有限,但周围神经卡压综合征并不局限于这些种类,特别是一些小的神经支卡压往往不被重视。

腘动脉压迫综合征是因动脉与其周围的肌肉或肌腱、纤维组织束的位置关系异常导致动脉受压而引起下肢缺血症状群。外科手术解放被压迫的腘动脉是治疗该病的惟一方法。

Ebraheim等[6]发现颈椎钩突、横突以及上关节突周围的关节囊、骨膜相互延续形成薄层的纤维筋膜鞘样结构,将椎动脉、静脉、神经包裹在内,而且在钩突与横突外膜之间存在一些纤维组织连接,称“钩突-椎动脉-脊神经复合体”,主要作用是固定椎动脉。而Chopard等[7]将椎动脉走行途径形容为一个纤维性、骨性、肌性通道,椎动脉被固定其中。瞿东滨等[8]在此基础上将椎动脉周边存在着的对椎动脉起限制固定作

用的骨性以及软组织因素称为椎动脉的牵系结构,在颈椎运动或不稳情况下,纤维束带就可能激惹椎动脉。武兴杰等[9]通过对成人尸体颈椎的解剖证实纤维粘连带存在对椎动脉的机械性牵拉或压迫。刘植珊等[10]在行椎动脉减压术治疗椎动脉型颈椎病中,发现椎动脉外层被覆一筋膜组织,在狭窄部位或横突孔出入口两侧,可形成肥厚的纤维束带,因而导致椎动脉狭窄。

对骨关节的影响:正常关节囊、韧带、肌、腱、支持带等关节周围软组织维持了关节的稳定性,但这些软组织病变可改变骨关节的力学平衡,参与骨赘形成、限制关节活动、加速关节退变。

软组织张力增高可刺激其在骨上的附着点形成骨赘。传统观点推断椎体骨赘来自于椎体边缘韧带骨膜下的出血、机化和钙化[11]。朱汉章[12]则提出骨赘形成和与之相附着的软组织应力过高有关。邱贵兴等[13]通过动物实验发现,骨赘生长方向与末端附着的肌膜牵引方向一致,推测边缘骨赘可能是增厚挛缩的关节囊压力增加,刺激血管与相应的组织增生所致。近年来又有专家根据实验结果,提出由于纤维环牵拉关节软骨的拉应力增大,刺激关节软骨细胞增生,进而化生为椎体边缘骨赘[14]。

软组织粘连、变性、长度缩短可限制关节运动。关节僵直多继发于骨折出血后制动的时间过长,或者发生于滑膜切除术后及关节炎症后等。关节囊及关节内粘连、关节囊挛缩、韧带纤维化等,从而使关节屈伸受限。

软组织长度缩短可以改变关节力学平衡,加速关节退变。髌骨外侧压迫综合症表现为外侧支持带挛缩,髌骨的正常轨迹外移,髌骨关节软骨面压力分布不均,软骨及软骨下骨超负荷而受损。外科手术或者镜下松解外侧支持带可获得满意效果。关节囊挛缩是骨关节炎常见的病理变化之一,关节囊及关节周围软组织的继发性挛缩可能参与骨关节炎的发病过程。

近年来越来越多的研究表明颈椎病与椎周软组织病变的关系极为密切[17]。颈椎的小关节囊、韧带、肌肉等软组织既参与内源性稳定也参与外源性稳定,因此软组织病变必然影响颈椎的稳定性。姜淑云等[18]认为颈椎病患者颈部肌群生物力学性质发生变化,是颈椎病发生发展的关键环节。施杞等[19]通过切除大鼠颈部肌群、切断兔颈棘上和棘间韧带的方法,分别建立了颈椎动力性平衡失调、静力性平衡失调颈椎病动物模型。罗才贵等[20]研究显示颈椎病模型家兔颈部肌肉Ca2+-ATP酶活性较空白组显著降低。基于对软组织的重视,甚至有学者提出了“肌源性颈椎病期”的概念[21]。

软组织病变与脊柱相关疾病有关。脊柱相关疾病是指脊柱的骨、关节、椎间盘及椎周软组织损伤或退行性改变,在一定诱因条件下,发生脊椎关节错位、椎间盘突出、韧带钙化或骨质增生,对神经根、椎动静脉、脊髓或交感神经等产生刺激或压迫,引起的临床多种综合症[22]。椎间盘、韧带、肌肉等软组织是构成脊柱稳定的重要基础,而脊柱生物力学失衡是引起脊柱及脊柱相关性疾病的重要原因。韦贵康认为,脊柱相关疾病的主要原因是局部肌痉挛、紧张度增高而引起相应神经、血管的牵拉或压迫刺激,导致相应脏器功能紊乱[23]。

对特殊器官的影响:体表瘢痕挛缩不仅可限制关节的运动功能,如果出现在特定部位还可影响人体视觉美感。例如颈部是烧伤瘢痕最常发生的部位之一,颈部瘢痕挛缩即影响颈部功能也严重影响颈部美观。肛裂与内括约肌痉挛有关,肛裂慢性炎症刺激使内括约肌长期处于痉挛状态,内括约肌痉挛和末端纤维化是肛管狭窄、疼痛、排便困难、溃疡久不愈合的主要原因。前列腺包膜可以传递组织增生的扩张压力到尿道,导致尿道阻力增加[24]。

2.3针刀治疗的作用

松解减压:众所周知,针刀治疗的实质是经皮微创的软组织松解术,主要通过对软组织的穿刺、小范围切开和小范围钝性分离,解除病变软组织对神经、血管、骨关节的影响,达到治病目的。针刀软组织松解术治疗各种慢性软组织损伤、周围神经卡压综合征、关节僵直、骨关节病、颈腰椎病疗效确切,相关文献很多,不再赘述。

颈部烧伤瘢痕的治疗方法有Z字成形术、皮片移植、皮瓣转移等,但没有一种方法能够在功能和外观上同时达到理想效果,并且可对供区造成一定损害。陈斌等[25]应用针刀对烧伤后轻度颈部瘢痕挛缩的患者进行瘢痕内微创松解,在保留原瘢痕皮肤的同时可明显增加颈部活动度,外观和功能都令患者满意。

损毁作用:针刀治疗还有损毁作用。例如王全贵[28]使用针刀治疗腋臭,针刀刺至真皮下,向四周平行切割、剥离,将汗腺管切割破坏,结果显示疗效确切。吴健[29]用针刀在鸡眼底部切割剥离,造成病变组织与其周围组织联系破坏,鸡眼失去存活条件而萎缩、脱落,效果确切。申立国等[30]用针刀有选择性地切断部分面神经末梢,削弱面神经的兴奋性过高所引起的面肌痉挛,而不至于引起面肌功能障碍性瘫痪和表情肌功能异常。

针刀治疗必然会损伤少量神经末梢,但该作用在疼痛治疗中并不占主要地位。人体疼痛感受器的分布密度随部位而有差异,在角膜、牙髓最稠密,皮肤次之,肌肉和内脏最为稀疏。分布于皮肤和黏膜的痛觉感受器的平均密度为1.0~2.0个/mm2,分布于肌膜、关节囊、韧带、肌腱、肌肉等处的痛觉感受器比分布于皮肤黏膜的密度还要稀疏[31]。而针刀的针刃宽度为0.6~1.0mm,据此推算针刀治疗所损毁的痛觉感受器数量很少,不足以对疼痛症状能产生明显影响。

针刺效应:有人认为针刀治疗除了具有软组织松解作用之外,还有类似毫针的针刺效应。作者认为针刀的形状与毫针有类似之处,针刀治疗的方式也与毫针提插手法有类似之处,因此可以认为针刀治疗必然具有针刺效应。但是在针刀治疗当中针刺效应并不占主要地位。

第一,针刀治疗通过对局部软组织松解改善局部的生物力学平衡,从而解除对神经、血管、骨关节的不良影响,属于局部治疗。毫针针刺能够通过人体神经-内分泌-免疫系统双向调节人体各个器官的功能,属于整体调节。第二,毫针针刺着眼于腧穴,而针刀治疗则着眼于软组织病变的部位,不一定与腧穴重合,有时甚至要有意避开腧穴,因为腧穴大多与大血管和神经干邻近。第三,在特殊部位针刀治疗时疼痛比较剧烈,通常需要局部浸润麻醉,麻醉以后针刀治疗不会产生针刺效应。

因此,针刀治疗作用包含针刺效应,但软组织松解作用占主要地位,重在局部治疗;毫针针刺也包括一定的软组织松解所用,但针刺效应占主要地位,重在整体调节。所以针刀治疗与毫针针刺是互补的关系。

3小结

针刀疗法不仅是一种独特的治疗方法,还拥有相应的理论依据。本文整理和总结前人成果,提出软组织“机械性质”假说,认为软组织“机械性质”变化参与多种疾病的发病过程。作为一种经皮微创软组织松解术,针刀治疗可以参与多种疾病的治疗。该学说打破传统的纵向疾病分类的限制,从软组织角度横向认识疾病,以针刀微创软组织松解术横向治疗疾病。

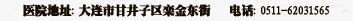

针刀医学综合班:每班计8天,传授针刀医学四大基础理论、六大组成部分、十一种进针刀方法,重点传授各种慢性软组织损伤,如肩周炎。腱鞘炎、骨质增生、腰椎间盘突出、颈椎病、腰腿痛等50余种常见病及多发病的针刀诊疗技术,各种病症的影像诊断、局部解剖、针刀具体操作及术后手法、药物配合治疗等

联系人:林峰(北京哪家医院是最好的白癜风专科医院白癜风的医院